東海七福神

東海七福神とは?

品川は平安朝よりその地名があり、鎌倉、室町時代には江戸湾の重要な港として栄え、太田道灌も品川に居た時代がありました。徳川氏が江戸に入り、慶長6年(1601)に東海道五十三次を定め、品川は第一の宿駅となりました。

沿道には由緒ある社寺が多く古くから七福神が祀られ、「七難即七福即生」の故事により参拝も多く、昭和7年に品川が大東京に編入された記念として東海七福神初詣を定め、今に至っております。

室町時代から起きたものといわれる七福神信仰。福徳の神様として信仰される恵比須・大黒天・毘沙門天・弁財天・布袋尊・福禄寿・寿老人の福神さまをお祀りする社寺をご参拝することで災難が除かれ、福が授かると言い伝えられています。

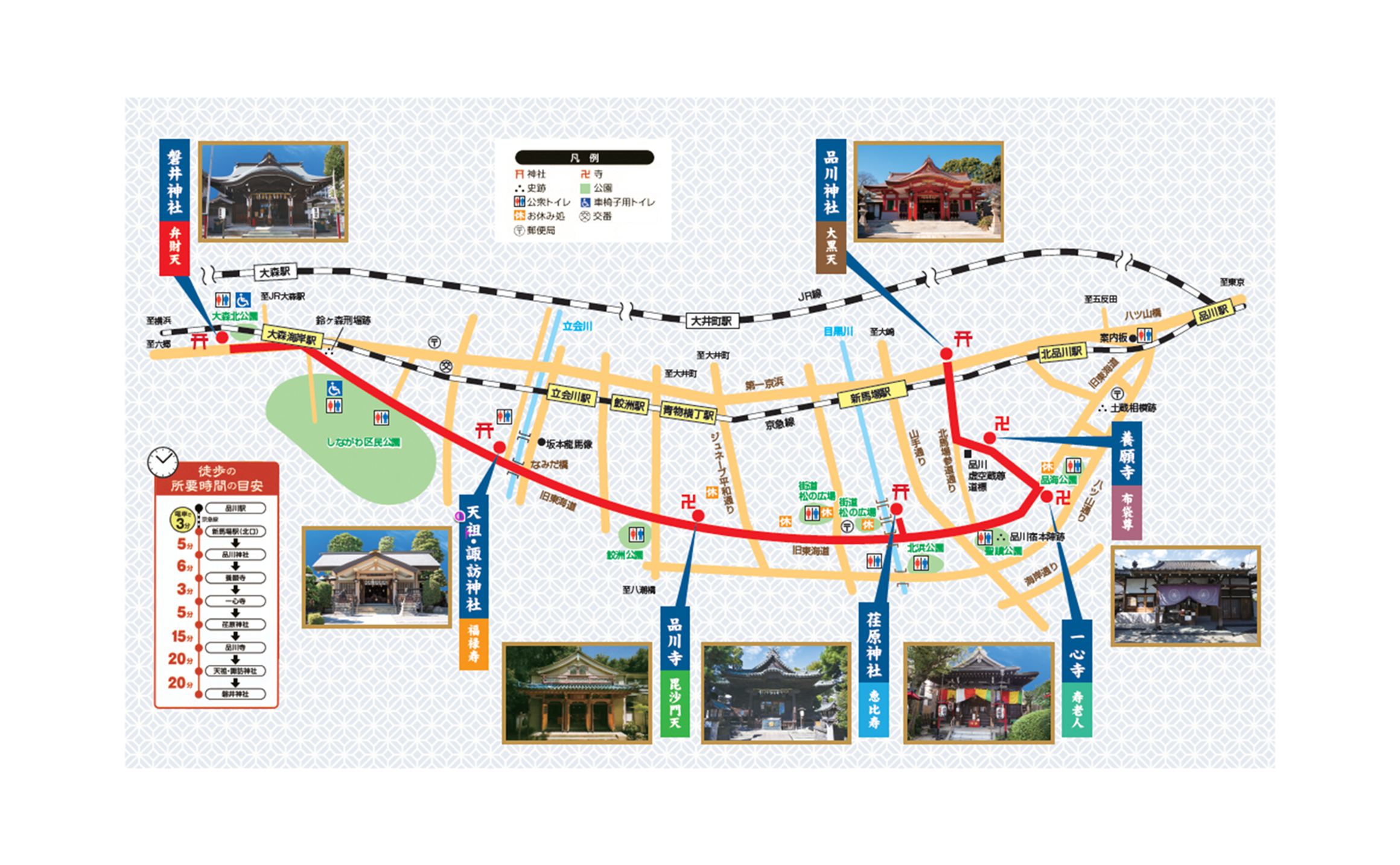

品川区の東海七福神初詣は、当神社を含む北品川から大森まで(約4.5㎞)の旧東海道沿いをめぐるコースです。

東海七福神初詣の期間

1月1日より12日までの期間です。

各日9時-17時

お巡りする

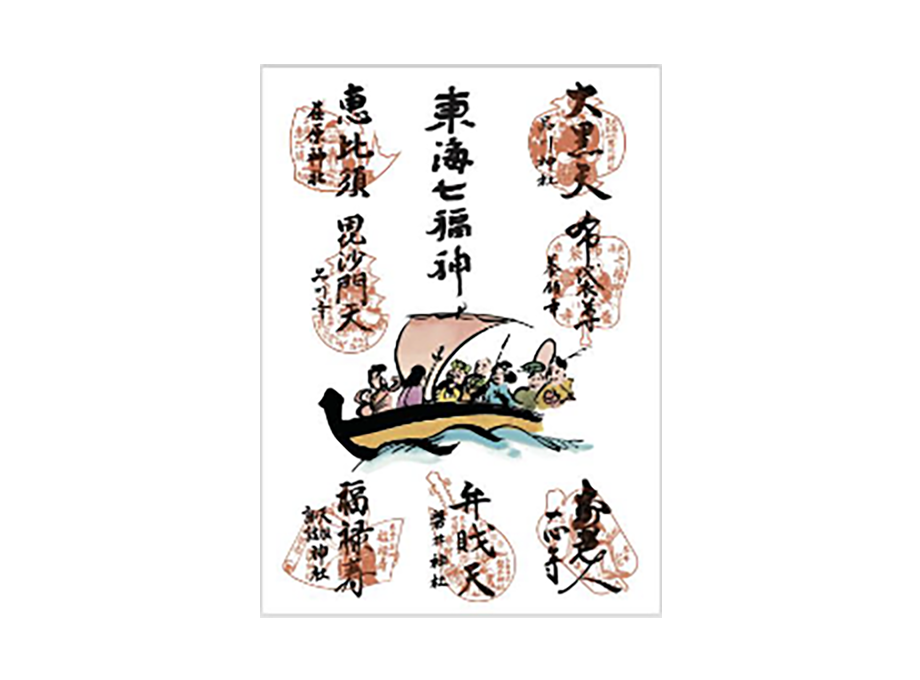

七社寺をご参拝します。電車で来られた方はモデルコースを参考に巡るのがおすすめです。東海七福神では、七社寺お巡り色紙をご用意しております。ご参拝の際に各社寺で色紙に印をお受けください。ご都合で、七社寺をお巡りになれない方、団体でお巡りの方に七社寺の印をいただいた色紙もご用意しております。毎年限定300部となります。

東海七福神「七社寺お巡り色紙」

モデルコース

品川神社 大黒天

五穀豊穣・財福をもたらす福徳の神様、大黒天をお祀りしています。

文治3年(1187)源頼朝公が、安房国の洲崎明神(天比理乃咩命)を当地にお祀りしたのを創始とする。後に、鎌倉時代末に二階堂道蘊公が宇賀之売命を、室町時代中頃に太田道灌公が素盞鳴尊を祀る。また、徳川家康公は関ヶ原合戦出陣の際に当社にて戦勝をご祈願され、以降、徳川歴代将軍により庇護を受ける。

養願寺 布袋尊

子宝・良縁をもたらす福徳の神様、布袋尊をお祀りしています。

正安元年の創建と伝えられ、天台宗明鏡山善光院養願寺と号し、御本尊は虚空蔵菩薩を安置する。福徳智恵の御利益を授かる丑寅年生まれの守本尊として信仰を集め、「品川の虚空蔵さま」と呼ばれている。本堂に鎌倉時代制作善光寺式阿弥陀如来三尊、江戸時代制作の不動三尊像、布袋尊が安置されている。

一心寺 寿老人

延命・長寿をもたらす福徳の神様、寿老人をお祀りしています。

当山一心寺は江戸時代末期安政二年に当時の世上開国日本の幕開けの頃、品川の土地に町民一体となり町内発展と守護の為創建、旧東海道筋において当山は裏鬼門の方角に向いて守護する寺であります。本尊は不動明王、外、28体(大日如来、両大師、釈迦如来、観世音菩薩)

荏原神社 恵比須

商売繁盛をもたらす福徳の神様、恵比須神をお祀りしています。

飛鳥から奈良へ、和銅2年(709)の創建。龍神を祀る元品川宿の総鎮守。品川・貴布禰大明神、天王社と称す。天正19年家康公より神領を寄進され歴代将軍より庇護を受ける。東京遷都の際には、明治天皇の内待所となり、菊花御紋章を賜る。尚、陛下の御幸は四度に上る。天王祭神面神輿海中渡御は全国に知られる。

品川寺 毘沙門天

勝運をもたらす福徳の神様、毘沙門天をお祀りしています。

海照山普門院 品川寺は大同年間(806~810)に弘法大師 空海を開山とし、創建された。御本尊は水月観音(秘仏)である。寺宝の大梵鐘から「鐘の寺」と呼ばれ、安置されている毘沙門天像は御丈三尺余、足利期のものであり高野山伝来の由緒深き御尊像である。本尊水月観音、大梵鐘、江戸六地蔵第一番尊の三つを、お寺の三宝として町の人々の深い信仰を集める。

天祖・諏訪神社 福禄寿

幸福・金運・健康をもたらす福徳の神様、福禄寿をお祀りしています。

古くは神明宮・諏訪社と称し、両社とも東京湾に面し、立会川を挟んで並び祀られていた。天祖神社の

創建は、建久年間の記録から平安時代末期(1100~1190)に遡るとも思われ、境内には連理の椿という

有名な古跡の地としての名があった。諏訪神社は松平土佐守下屋敷の海岸寄りにあり、末社として小碓

神社が祀られていた。創建は江戸時代初期の寛永8 年(1631)以前と思われる。勝負ごとや己に勝つこ

とを祈念した「勝守」が人気となっている。

磐井神社 弁財天

芸術・学業をもたらす福徳の神様、弁財天をお祀りしています。

当社の起源は敏達天皇の2 年8 月といわれ、1400 年余の歴史を誇っている。「日本三代実録」で官社に

列せられたとの記あり、その後の「延喜式神名帳」にも当社の名が記されている。幾度かの戦火をくぐ

ってきたがその古の姿は「江戸名所図絵」等に「鈴森八幡宮」の名で記録され、多くの参拝客で賑わっ

たと伝えられる。

福徳神

天祖諏訪神社は、福禄寿さまをお祀りしています。福禄寿は南極星の化身ともいわれ、幸福・金運・健康をつかさどる人望福徳の福神であります。背丈が低く頭がきわめて長く、白髪童顔で年齢は数千歳ともいわれています。

天祖諏訪神社では、異なる二体の福禄寿さま(福・録)をお祀りしています。一体(福)は普段拝観できませんが、東海七福神初詣の期間、ご神前に祀られます。

もう一体(録)は、御本殿の左奥に祀られています。東海七福神初詣の期間中は、社務所脇に特設の拝み処(おろがみどころ)を設け、直接お触りになることができます。

ぜひ新年の東海七福神初詣参りで、福禄寿さまの頭を撫でて御神徳をいただきましょう。

福守

人望福徳の福神様と仰がれる福禄寿さまの御神徳をいただき、幸福(福)、金運(禄)、健康(寿)を祈願した守りです。また、学問のし過ぎで頭が大きくなってしまったといわれ、学業成就の御神徳もあるといわれています。

※福守の頒布は、毎年大晦日22時からとなります。(300体限定)